Электросамокаты очень быстро стали активными участниками дорожного движения — и понравилось это далеко не всем. Процесс начался почти без всяких правил, и сейчас их приходится вводить в «догоняющем» режиме. Сегодня начало действовать обновленное соглашение межу Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями. А одной из последних инициатив, которую поддерживают и в ГИБДД, и в различных органах государственной власти — запретить СИМ ездить по тротуарам, выселив их на проезжую часть. В XXI веке скорости, конечно, выше, но, в целом, ситуация не уникальная: практически все новые средства передвижения вызывали недовольства у горожан. А со временем ситуация нормализовалась благодаря появлению правил дорожного движения — да и просто привычке.

От лошади к автомобилю

Наверное, первые правила дорожного движения возникли тогда, когда появились дороги, на которых стали встречаться больше одного транспортного средства одновременно. А еще надо было защитить пешеходов, которым, как правило, доставалось больше всех — неважно, что ездит по улицам: лошади, автомобили или самокаты. Так, первые штрафы за наезды на пешеходов появились при царе Алексее Михайловиче в XVII века, а в XVIII веке Петр I запретил кучерам бить прохожих хлыстами. Сейчас хотя бы такая опасность нам не грозит.

Правила регламентировали и состояние дорог. Например, при Федоре Иоанновиче установили, какой ширины должна быть проезжая часть — полторы сажени (чуть больше трех метров). А при Петре I утвердили правостороннее движение. Сами «лошадиные силы» тоже были под контролем: еще в судебнике Ивана Грозного закрепили обязательное клеймение лошадей, а при покупке или обмене коня надо было заплатить пошлины. А при Елизавете Петровне лошадь могли конфисковать за слишком быструю езду — в роли штрафстоянки выступали царские конюшни.

Почти настоящие правила дорожного движения были разработаны петербургской полицией в начале XIX века. Там, в частности, предписывалось соблюдать осторожность на перекрестках, ехать по ним шагом и пропускать пешеходов, особенно — с маленькими детьми. В целом, рекомендации остаются актуальными и для сегодняшнего дня.

Конечно, ситуация усложнилась с появлением автомобилей (конный транспорт-то при этом сразу не исчез). Первой «коляской без лошадей» на улицах Петербурга в 1895 году стал немецкий автомобиль Motorwagen, затем их стало больше.

Конечно, громкие и пахнущие бензином «самодвижущиеся экипажи» пугали и пешеходов, и лошадей, поэтому уже в 1896 году для них были придуманы свои правила. В частности, они запрещали ездить по городу быстрее 12 верст в час — это примерно 20 км/ч, что сравнимо со скоростью лошади и значительно меньше сегодняшних 60 км/ч, разрешенных в городах. Но не забывайте, что и автомобили тогда были совсем другие — и вряд ли могли развить скорость выше 25 верст в час. При этом отдельной службы, следящей за дорожным движением, не было — это стало дополнительной нагрузкой для городовых, которые охотно штрафовали лихачей.

Кстати, тогда же запретили садиться за руль людям моложе 17 лет, а для управления транспортным средством требовалось сдать экзамены. Машин было не так много, так что номера на них повесили только в 1920-е. К этому времени стало очевидно преимущество такого вида транспорта, поэтому инструкции предписывали милиционерам (а именно они теперь регулировали движение) пропускать автомашины перед экипажами и велосипедами. У трамваев было преимущество перед автомобилями, а у пожарных машин и обозов разного рода — перед трамваями.

Машин становилось больше, требовались и новые инструменты регулирования — в 1930 году на углу Литейного и Невского проспектов появился первый в стране светофор. К тому времени следить за движением в Петрограде стали постовые милиционеры, которые с 1924 года получили право штрафовать нарушителей ПДД на месте. Помогали им народные отряды под названием ДОП — «Друг общественного порядка». Они выходили на улицы с интенсивным движением, следили, чтобы все транспортные средства ехали по правой стороне, не развивали чрезмерную скорость и не мешали пешеходам.

Развивались и требования безопасности: например, в 1967 году было запрещено ездить на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов. А вот ремни в автомобилях появились к середине 1970-х — несмотря на то, что после начала массового выпуска автомобилей число ДТП резко возросло. Промышленность не хотела дополнительной нагрузки, но сыграли роль и Венская конвенция о дорожном движении, которую СССР подписал в 1968 году, и настоятельные требования Министерства внутренних дел.

Правила дорожного движения продолжают постоянно модернизироваться. Например, в последние годы уделяется большое внимание безопасности детей: хотя первые автокресла появились в 1930-х, а широкое распространение получили с 1980-х годов, в России они стали обязательными только с 2007 года.

Общественный транспорт

Как это ни удивительно, появление новых видов транспорта общественного — то есть направленного на общее благо — тоже не всегда вызывало восторг у жителей Петербурга. Например, когда вместо омнибусов, вместительных карет, рассчитанных на 10–16 человек, в середине XIX века на улицы вышли конки — вагончики, которые тянули по рельсам несколько лошадей, — дебаты об их целесообразности развернулись в Городской Думе (прямо как сейчас в ЗАКСе). Считалось, что они могут вызвать много несчастных случаев, хотя в те дни конка развивала скорость не более 8 км/ч. Была даже поговорка «Конка-конка, догони цыпленка». Но в 1863 году все-таки было принято постановление «Об устройстве в Петербурге публичных экипажей».

Чтобы обезопасить людей — а именно безопасность всегда ставилась во главу угла при регламентировании правил дорожного движения, — входить и выходить в вагоны можно было только на остановках и обязательно справа, дабы не попасть под встречных лошадей. При этом закон защищал коночников от конкуренции со стороны извозчиков и других видов общественного транспорта на городских улицах.

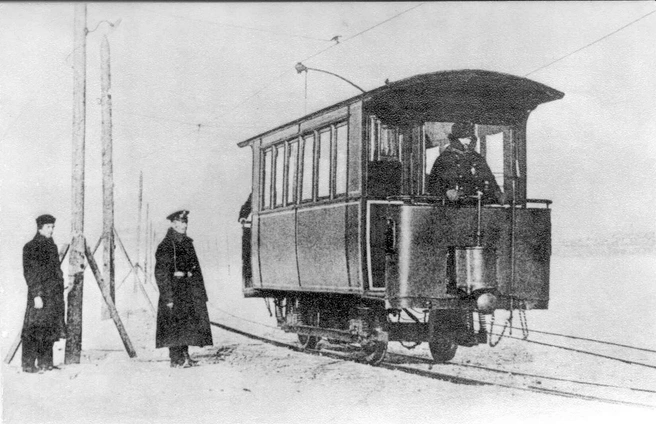

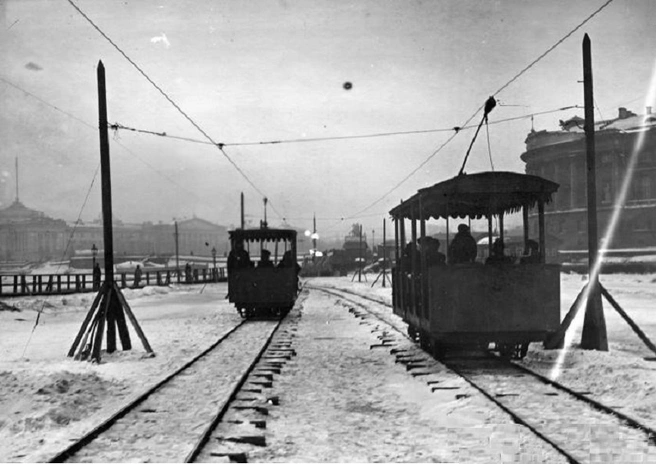

Пострадавшими от этого закона неожиданно оказались… трамваи. Именно поэтому сначала им пришлось ходить по льду Невы, что было возможно только зимой. И продолжалось это ни много, ни мало с 1895-го по 1910 год. Еще одним препятствием была цена: под трамваи нужно было прокладывать рельсы, укреплять мосты, которые не выдержали бы серьезной нагрузки. Только с 1907 года трамваи, наконец, стали ходить и «по суше». Первый маршрут шел с Васильевского острова через Благовещенский мост до Главного штаба.

Конечно, свои правила были сформулированы и для этого вида транспорта: движение начиналось в 7:30 и заканчивалось в 23:00, кондуктор мог запустить в трамвай не более 34 человек. В салон не допускались пассажиры в грязной одежде и с домашними животными.

На двух колесах

Велосипеды также в свое время становились причиной недовольства горожан: в 80-х годах XIX века в крупных городах России было довольно много «циклистов» (так их тогда называли). Для того времени они развивали довольно большую скорость. Если сравнивать с гужевыми повозками, то они были не намного медленнее, при этом не просили есть, не требовали ухода и были не очень дороги. Жалобы пешеходов заставили власти вводить правила: велосипедисты должны были получать «Аттестаты о велосипедной зрелости», а на двухколесный транспорт нужно было вешать номера, фонарики и звонки. Еще раз о том, что в истории все повторяется, говорит тот факт, что циклистам в те годы даже запретили ездить в центре города с 7:00 до 21:00.

А в правилах движения на велосипедах по Ленинграду, опубликованных в путеводителей 1935 года, говорилось, что «к езде на велосипедах допускаются лица не моложе 12 лет, умеющие ездить, не лишенные слуха и зрения». Запрещено было передвигаться по пешеходным дорожкам и тротуарам, требовалось держаться за руль двумя руками. Еще нельзя было ездить на одном велосипеде вдвоем — за исключением детей до 8 лет, которые должны были находиться в специальном сиденье. Скорость езды, кстати, ограничивалась 15 км/ч при условии свободного пути и 10 км/ч — на перекрестках, во время тумана и при наличии других помех. В отличие от сегодняшнего дня, все велосипедисты обязаны были получить на своего двухколесного коня регистрационный номер — его выдавали в Транспортном управлении Ленсовета.

Так что, как видите, подход к регламентированию для отдельных видов транспорта был вполне современным. Сейчас велосипедам и другим средствам индивидуальной мобильности также посвящен отдельный раздел в правилах дорожного движения.

Самокат как средство передвижения

Первые предшественники электросамокатов, заполнивших улицы городов России в последние годы, появились еще в начале XX века. И речь не о механических самокатах, которые нужно приводить в движение, отталкиваясь ногой, а именно о движущихся самостоятельно.

Наиболее ярким примером стал «автопед» (Autoped), который получил популярность в Нью-Йорке в 1915 году. А ведь тогда еще даже светофоров не было! Это чудо техники представляло собой увеличенный детский самокат с бензиновым двигателем над передним колесом и двумя 25-сантиметровыми колесами. Его использовали полицейские для патрулирования улиц и почтальоны для доставки корреспонденции, а также в Голливуде — для передвижения между киностудиями. Не остались в стороне и правонарушители: говорят, что были целые молодежные группировки, действовавшие в Бруклине, Квинсе и на Манхэттене. Конечно, появились и недовольные: велосипедисты называли этот транспорт уродцем, а в газете The Sun описывали как «одиночную карету для дьявола». А московская пресса описала его как карликовый автомобиль — наполовину роликовые коньки. Кстати, тогда же были сделаны первые попытки запустить кикшеринг — 50 автопедов было закуплено для сдачи в аренду на калифорнийском побережье.

Автопед, к слову, просуществовал недолго. Его прекратили выпускать уже в 1921 году по финансовым причинам.

В Советском Союзе самокат считался преимущественно детским видом транспорта, хотя попытки модернизировать его тоже были. Так, инженер Сергей Лундовский в 70-х предложил «взрослую» версию, которая с одного толчка ноги могла переносить на 50 метров человека с грузом в 30 кг.

Производство современных электросамокатов стало возможным благодаря появлению мощных литий-ионных батарей, способных везти пассажиров на достаточно длинные расстояния с приличной скоростью. В России кикшеринг начал развиваться в 2018–2019 годах, причем сразу довольно массово. В последние годы количество поездок ежегодно удваивалось: если в 2022 году по всей стране было совершено 103,5 млн поездок на прокатных самокатах, то в 2023 их число выросло более чем в два раза — до 210 млн поездок. В 2024 году ожидается очередное увеличение — до полумиллиарда. Экстенсивное развитие рынка потребовало оперативных подходов к регламентированию нового вида транспорта. Пунктов, касающихся велосипедов или пешеходов для электросамокатов, было явно недостаточно — в силу других скоростей да и масштабов, особенно в центре города.

Поэтому в 2021 году в Петербурге впервые было подписано соглашение о взаимодействии между компаниями кикшеринга и городскими властями. Так появились хоть какие-то правила пользования самокатами. И с течением времени возникали новые ограничения, упорядочившие движение СИМ в Петербурге: например, ряд улиц были в принципе закрыты для движения на самокатах, в оживленных центральных районах ограничена скорость. Список мест, где действуют ограничения, постоянно пополняется. Так, в мае стало известно о еще 50 локациях, где будет либо запрещена парковка электросамокатов, либо ограничена до 15 км/ч их скорость. Как правило, это оживленные улицы, в том числе около станций метро. На некоторых из них ограничения носят временной характер: например, только утром и вечером.

В 2023 году первые изменения были внесены в правила дорожного движения на федеральном уровне. Во-первых, появился новый термин — «средство индивидуальной мобильности», СИМ. К ним относятся все средства передвижения с мотором, включая не только электросамокаты, но и сегвеи, гироскутеры, электровелосипеды и т.п. И даже появился специальный знак: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Во-вторых, была установлена максимальная скорость — 25 км/ч. При этом в Петербурге на всей территории скорость арендных самокатов ограничена 20 км/ч, т.е. ниже разрешенных ПДД 25 км/ч — как раз по действущему в городе соглашению с кикшеринговыми компаниями.

Однако далеко не все довольны тем, что, по правилам, самокаты могут передвигаться по тротуарам. От этого страдают пешеходы, для которых столкновение с достаточно тяжелым и быстрым транспортным средством может повлечь серьезные последствия. Поэтому последней инициативой, о которой говорят и в ГУ МВД, и в Законодательном собрании, и в Комитете по транспорту, стал запрет на проезд самокатов по тротуарам — они должны переместиться на обочину проезжей части.

Как заявлял на круглом столе «Фонтанки» заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, сейчас закон разрешает самокатам двигаться по тротуарам, и нужно либо полностью это запрещать, либо снижать скорость. Он также заметил, что стремительное развитие шерингов различного вида (каршеринг, кикшеринг, водный шеринг) актуализирует запрос на законодательное регулирование правил оказания услуг аренды, ответственности пользователей и комплексного обеспечения безопасности и гарантий на случай ДТП для других участников дорожного движения, прежде всего — пешеходов.

В петербургском ЗАКСе, в свою очередь, начали разрабатывать федеральный закон, который позволит Петербургу устанавливать свои условия по территории, по скорости и парковке на тротуарах, а также по платной парковке.

Так или иначе, самокат становится полноценным участником дорожного движения, поэтому требует формирования правовой базы, предназначенной непосредственно для этого вида транспорта. И в конечном итоге именно это должно рано или поздно создать комфортную обстановку для всех: и пешеходов, и самокатчиков, и автомобилистов.