Критики специально для «Фонтанки» написали мини-рецензии на премьеры, вышедшие под конец года в петербургских театрах. И честно ответили на вопрос, стоит ли на эти спектакли идти.

Спектакли по стихам Башлачева и песням Цоя, с эффектом сепии и с «бабочками в животе», обаятельным привидением и антифеминистическими идеями. Что из этого запланировать для культурной программы?

СашБаш с гитарой как запах меда

«Когда наступит ночь», «ЦЕХЪ», постановка — Екатерина Ханжарова, 16+

Для спектакля в театре «ЦЕХЪ» художник Алексей Порай-Кошиц придумал удивительную декорацию. Неуютная комната в панельном доме, внутри скудная обстановка: диван, лампа, ободранные обои. Замкнутости тесного пространства противостоит распахнутый портал окна, рама без окон, сквозь которую хорошо видно происходящее. Игровая площадка приподнята на высоту человеческого роста, из-за чего каморка в советской коммуналке неуловимо напоминает башню сказочной принцессы.

«В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит» — эти строки Пушкина стали эпиграфом к тексту Нины Садур «Чудесные знаки спасенья», по которому режиссер Екатерина Ханжарова поставила моноспектакль актрисы Анны Трояновой. В книге, написанной в форме потока сознания, непрерывного монолога от первого лица, лирическая героиня Нина рассказывает об отношениях с Сашей, «юношей с гитарой», который однажды оказывается у нее в гостях. Очевидный прототип Саши — поэт и музыкант Александр Башлачев, и в тексте Садур содержится множество отсылок к его биографии и творчеству.

Вектор действия колеблется между двумя планами реальности, которые то и дело смешиваются и сменяют друг друга. Один — бытовой, приземленный: конфликты с соседями по коммуналке, холодильник «Морозко», рыбьи головы. Второй — поэтический, переживание отношений с поэтом, который привносит с собой нечто особое, неясное. «Необъяснимый запах воды... что ли, меда... синевы какой-то», — скажет героиня в одном эпизоде. Анна Троянова в своей сценической башне также существует между этими двумя полюсами: рассказ о коммунальных войнах превращает ее лицо в злобную гримасу, воспоминание о поэте — озаряет вдохновенным лиризмом.

Спектакль следует за текстом Садур, и в этом его сила и некоторая уязвимость. Постановка театра «ЦЕХЪ» свободна от штампов, окружающих явление, известное как «русский рок». Это история не о любви известного музыканта и его поклонницы, а о встрече двух людей, способных за пределами бытовой реальности увидеть иные, нездешние миры. При этом спектакль усвоил бесструктурность, свойственную исходному тексту, и это порой лишает зрителя опоры.

Стоит ли идти на спектакль? Да, поклонникам Башлачева и людям с поэтическим взглядом на мир.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Вряд ли.

Танго-воспоминания об уходящей жизни

«Танго, упавшее в небо», Большой театр кукол, постановка — Ирина Ляховская, Руслан Кудашов, 16+

Тема пластического спектакля Ирины Ляховской и Руслана Кудашова — переживание любви, томление и трепет, пресловутые «бабочки в животе», знакомые всем, кто хоть раз чувствовал влюбленность. Действие практически лишено словесного текста, основным языком становится танец, а именно — разнообразные вариации танго.

Драматургия также задана в большей степени хореографией, чем сюжетным повествованием. Заявленная в аннотации к спектаклю история о пожилых обитателях дома престарелых, погруженных в воспоминания о пережитой любви, намечена пунктирно, действие же организовано как серия переходящих друг в друга танцевальных номеров.

Актеры появляются в одинаковых мешковатых серых пальто и шляпах, берут таблетки, подставляют тарелки под половник поварихи. Их главное развлечение — телевизор, который и пробуждает в них воспоминания о прошлом. В спектакле это воплощено буквально: все по очереди ныряют сквозь огромный экран, а потом вновь появляются на сцене, но уже в новом облике. Теперь на артистах — костюмы в ретростиле, коричневые оттенки вызывают ассоциации с эффектом сепии. Персонажи обретают не индивидуальность, но собственные типажи: роковая женщина, застенчивая простушка, самодовольный пижон, неловкий очкарик...

Хотя общая сюжетная канва остается условной, каждый танец становится отдельной историей. Их содержание — набор узнаваемых ситуаций, которые могут произойти с влюбленными. Встреча, расставание, измена, прощание и прочие коллизии любви, сыгранные ярко и выразительно. Такая узнаваемость и общая легкомысленная интонация наряду с несомненным обаянием исполнения придают спектаклю облик старой романтической комедии, которую все уже смотрели, но некоторые с удовольствием посмотрят еще раз.

Стоит ли идти на спектакль? Да, если вы любите ромкомы или поностальгировать о старых добрых временах.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Нет.

Узнаваемая повседневность бытия

«Комитет Грустящего Божества», театр post, постановка — Дмитрий Волкострелов, 18+

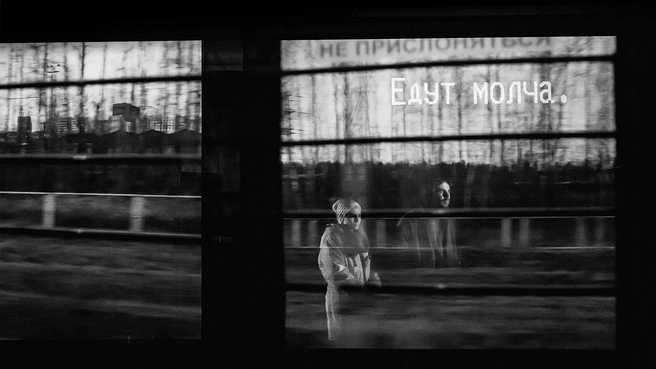

Пьеса белорусского драматурга Павла Пряжко «Комитет Грустящего Божества» — серия бытовых зарисовок из жизни двух персонажей, Оли и Сергея. Герои ждут приема в банке, стоят в очереди в супермаркете, едут в электричке, снова ждут на станции, проверяют почтовый ящик, приезжают на дачу...

Сначала повествование выглядит последовательным, затем линейность нарушается, и действие приобретает бессюжетный характер. То же самое происходит и с диалогами персонажей: упоминаемые в них люди, дела, обстоятельства вроде бы указывают на обстоятельства конкретного момента, но связи между ними оказываются разорваны. Получается облако образов, которое складывается в универсальную картину узнаваемой повседневности, в том числе благодаря Аделине Любской и Ивану Николаеву, на редкость органичным в своих ролях.

Достоверное существование актеров — лишь один из элементов художественного целого, в этом спектакле как будто сложенного из разных деталей конструктора. Сцена закрыта прозрачным экраном, на половину которого проецируется черно-белый видеоряд с кадрами тех самых электрички, дачи, подъезда, где находятся персонажи. Актеры и место действия оказываются рядом — но отдельно друг от друга. Периодически видеопроекция сопровождается музыкой (композитор Дмитрий Власик), которая в созвучии или контрасте с изображением также воспринимается как отдельная движущая сила спектакля.

Разомкнутость сценического действия на несколько составляющих заставляет зрителя фокусировать внимание на нужных постановщику акцентах, благодаря чему заурядные события наполняются неожиданно мощным поэтическим содержанием. Команда театра post в очередной раз с изящным минимализмом препарирует действительность, открывая сложность и полноту в самом незначительном моменте.

Стоит ли идти на спектакль? Да, но если вы незнакомы с эстетикой театра post, опыт может быть неожиданным.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Да, в спектакле много деталей, их хочется разглядывать еще.

«А он придет и приведет за собой весну»

«Апрель», театр «ЦЕХъ», постановка — Кирилл Люкевич, 18+

«Апрель» длится меньше часа с антрактом, но выдержать их при минус трех градусах мороза — непросто. Даже если резво прыгаешь под «Видели ночь» и «Мама анархия» или энергично раскачиваешься под «Пачку сигарет» и «Восьмиклассницу». Что ж, искусство, как известно, требует определенных жертв: новый спектакль молодого режиссера Кирилла Люкевича играют во дворе театра «ЦЕХъ», зажатом между промышленным зданием и исполинской заводской трубой.

Шесть актеров (Геннадий Блинов, Ниеле Мейлуте, Михаил Николаев, Анна Петросян, Иван Решетняк, Михаил Шеломенцев), выбравшись из потрепанного жизнью «жигуленка» с номерами 62–90 ЦОЙ, по очереди вступают в контакт с аудиторией: просят назвать любимые цоевские песни, огорчаются, когда слышат самые известные названия, устраивают бодрый аукцион с единственным лотом — футболкой, на которую нанесена «апрельская» афиша, зазывают танцевать и подпевать. Каждый исполняет определенную композицию, предваряемую кратким рассказом о себе, а в итоге эти истории собираются в общую, где Виктор Цой — свой и родной, а не суперзвезда и небожитель.

Создатели спектакля «снимают» бронзу и позолоту с образа певца хирургически аккуратно, используя тонкую, изящную иронию. Например, в самом начале звучит реплика, что сам Цой вообще-то считал себя поп-музыкантом, а в антракте слышишь знакомые «попсовые» хиты конца 1980-х, среди которых Modern Talking и Ricchi e Poveri. И становится понятно, что не всё то попса, что Ольга Бузова.

«Апрель» Кирилла Люкевича обладает важнейшим свойством, которого катастрофически недостает многим гостеатрам, — он невероятно витален и полон такой мощной энергией, которая способна сподвигнуть и на весьма активные, созидательные действия уже за пределами театра.

Стоит ли идти на спектакль? Да, если вы любите живой театр.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Обязательно.

Привидение, которое не возвращается

«Кентервильское привидение», театр «Мастерская», постановка — Екатерина Гороховская, 6+

Готическая сказка Оскара Уайльда, написанная в конце позапрошлого столетия, нашим зрителям прежде всего знакома по трогательной анимации 1970 года, сделанной сестрами-режиссерами Валентиной и Зинаидой Брумберг. Режиссер Екатерина Гороховская перенесла действие в 1960-е, время «дерзких, свободных, самостоятельных — и одиноких», как сказано в пресс-релизе театра. Прочитав такую формулировку, от спектакля ожидаешь драйва, бодрости и в принципе какой-то энергичной движухи, а не меланхолии и уныния, вызванных английском сплином. Однако что-то пошло не так.

Спектакль будто сделан наспех и до конца его продумать не успели. Впрочем, удовольствие получить все-таки удастся. Прежде всего благодаря блестящей актрисе Ксении Морозовой, чье мастерство и прежде не вызывало сомнений, а в этом случае и вовсе вытягивающей постановку. Рядом с выглядящими необязательными и мало чем примечательными персонажами миссис Отис, одетая в эффектные наряды в стиле New Look, как раз и есть — настоящая глава многодетного семейства. Ей бы мужниными фабриками управлять, а не слабовольным супругом (Дмитрий Житков), мающимися от безделья и скуки сыновьями (Михаил Касапов, Николай Куглянт), насупленной дочкой-подростком (Марина Даминева) и противной экономкой (Мария Поликарпова). Второй герой, вызывающий интерес, — призрак сэра Саймона Кентервиля, в свое время угробившего жену, а теперь мыкающегося по округе в попытках успокоить истерзанную совесть. У Максима Студеновского он получился ужасно милым, интеллигентным и обаятельным. Изредка привидение пытается стращать обитателей замка (надевает костюм с нарисованным на нем скелетом, завывает, выпрыгивает из-за шпалер), но безуспешно. Коллективная и личная психика американских людей оказывается чрезвычайно устойчивой к таким испытаниям.

Постановка, утверждают в театре, говорит об одной из главных человеческих ценностей — семье. Правда, смотря на героев, скорее думаешь о том, что, может, и неплохо было бы, если бы семейство Отисов развалилось окончательно. Глядишь, тогда миссис Отис и реализовала бы себя по-настоящему.

Стоит ли идти на спектакль? Да, если вы любите несложные постановки, в которых ведущая мысль артикулируется буквально вслух.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Нет.

Быть женщиной — нелегкий труд

«Отец», театр «Суббота», постановка — Сергей Азеев, 16+

В программке «Отца» есть уточнение — спектакль ставится по произведениям Августа Стриндберга. То есть — этакая квинтэссенция раздумий шведского драматурга о женской породе, натуре, природе. Итог их можно увидеть еще в прологе: три энергично двигающиеся дамы в белоснежных монашеских одеяниях читают лихой рэп, где основным рефреном звучит «надо бастовать». Повторив эти реплики неоднократно, дамы удаляются, и наступает очередь мужчин сообщить этому миру свои столь же бесценные мысли. Но ничего такого ни Пастор (Иван Байкалов), ни Ротмистр (Андрей Гульнев) не произносят вслух, а обсуждают Лауру, ротмистрову жену и пасторову сестру.

Еще не появившуюся на сцене женщину представляешь инфернальным созданием. Собственно, именно так ее и воображает режиссер Азеев. Героиню Софьи Андреевой (автор этих строк смотрела спектакль с ее участием) демонизировали просто-таки утрированно. Первое же ее появление не оставляет в этом никаких сомнений: алое платье, алая помада, роскошное декольте, соблазнительные (по мнению постановщика) позы и жесты. Дьявол во плоти, что и говорить. Непонятно только, как великий знаток минералов, коим является главный герой, вообще смог продержаться рядом почти два десятка лет.

Действие катится по тексту: Ротмистру морочат голову новостью о том, что не он отец своей единственной дочери, отчего мужчина страшно расстраивается и нервничает, дочь — невинное создание — становится разменной монетой в баттле между папой и мамой, кормилица Маргарет (Анастасия Резункова) ожидаемо предает своего воспитанника. В тот момент, когда конфликт достигает кульминации, оказывается, что всё это время мы находились в импровизированной телестудии на записи некой телепрограммы, во время которой и происходят разборки небольшого семейства.

Всё бы ничего, да только ставить в 2020 году пьесу о «войне полов», когда по миру вовсю катится третья волна феминизма, и при этом делая героиню порождением адской бездны, несколько, скажем так, удивительно. Возможно, Сергей Азеев решил возразить нынешним обстоятельствам, в которых женщины требуют восстановления исторической, социальной и прочих видов справедливости, что на самом-то деле больше ста лет назад уже всё было преотлично. Главное — использовать определенные умения и навыки по делу.

Однако мысль эта повисает в воздухе, а интрига заканчивается, едва завязавшись: агрессивный рэп-танец в прологе, исполненный Лаурой, Бертой и Маргарет, не оставляет сомнений, кто в итоге победит в негласной битве.

Стоит ли идти на спектакль? Да, если хотите поближе познакомиться с идеями более чем столетней давности.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Нет.

Алена Палатченко, Наталья Эфендиева