27 января 1944 года чёрное небо над Ленинградом озарил праздничный салют. Город плакал и радовался — «мы пережили блокаду». «Фонтанка» публикует фрагменты из книги «Люди хотят знать. История создания «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина». В издании рассказано, с каким трудом шла к читателю эта книга о блокаде, где на первой же странице рукой цензора были вычеркнуты слова «люди хотят знать», «если всё действительно рассказать».

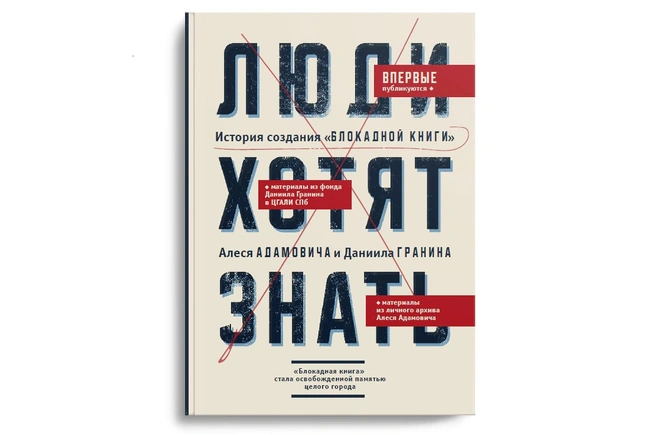

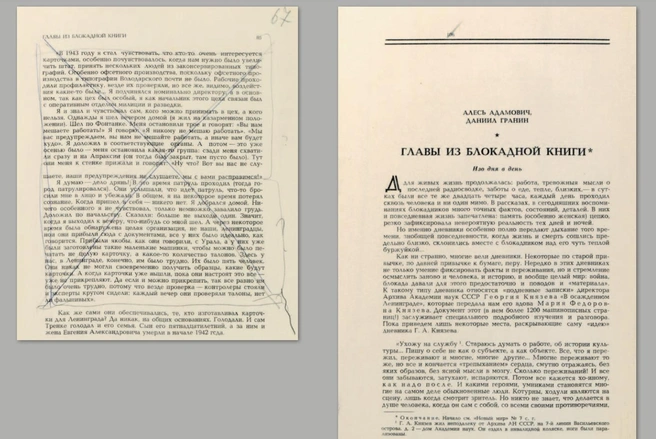

К 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда издательство «Пушкинского фонда» при поддержке Фонда сохранения и популяризации наследия Д. Гранина выпустило том документов под названием «Люди хотят знать. История создания "Блокадной книги"». Издание содержит уникальные архивные материалы из фонда Даниила Гранина в ЦГАЛИ СПб (Центральный государственный архив литературы и искусства) и личного архива Алеся Адамовича, рассекреченные документы, остановившие на полгода журнальную публикацию первой народной книги о блокаде.

«Люди хотят знать» — это рассказанная языком документов (большая часть которых представлена впервые) история о том, как в конце 1970-х годов была освобождена блокадная память целого города. Гранин и Адамович не только пытались преодолеть цензурные препоны. Они пытались преодолеть монополию государства на право людей знать и помнить. В том числе знать и помнить истинную цифру блокадных жертв. «Фонтанка» публикует несколько страниц из принципиально важной для самосознания нашего города книги. Автор проекта писатель Наталия Соколовская дает некоторые пояснения к публикации «Фонтанки».

Из предисловия историка Никиты Ломагина:

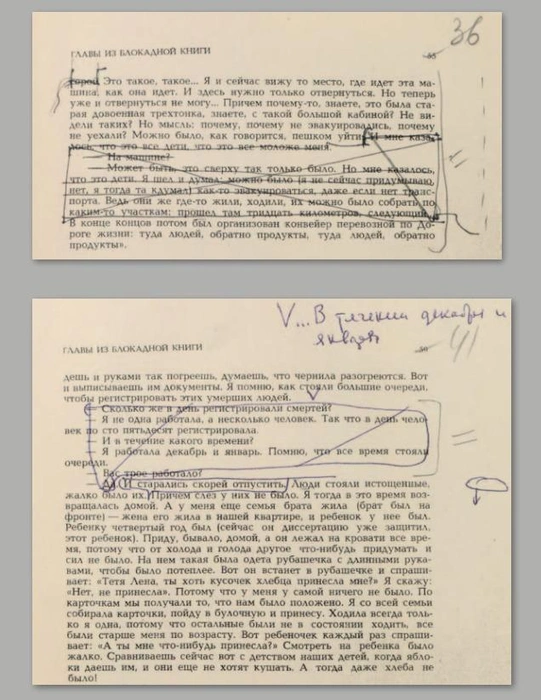

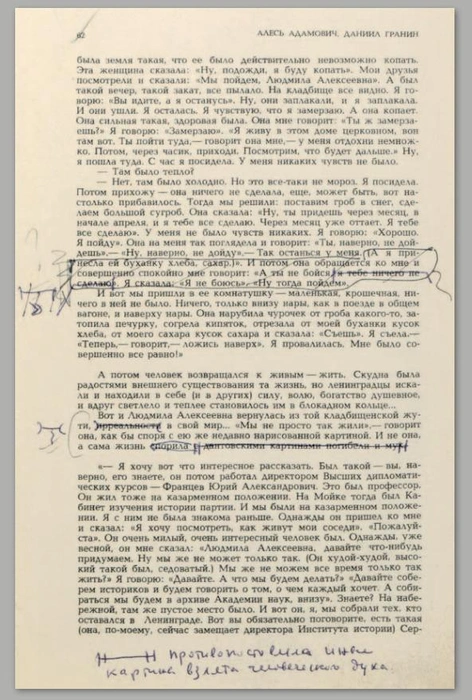

«Написанная на основе интервью и дневников, «Блокадная книга» стала первым исследованием повседневной жизни горожан в период одной из самых продолжительных и жертвенных битв Второй мировой войны…

«Блокадная книга», даже со значительными цензурными правками, не только изменила представление о том, что довелось пережить блокадникам, каковы были пределы человеческих возможностей, но и породила мощнейший отклик в среде читателей, тех, кто перенес это страшное испытание.

По сути, А. Адамович и Д. Гранин расширили пространство правды о жизни в осажденном городе, они воскресили память о том, как видели блокаду рядовые ленинградцы».

Из предисловия Наталии Соколовской:

«История осажденного Ленинграда стала первой народной книгой о блокаде.

Блокаду Даниил Гранин назвал «эпопеей страданий человеческих».

«В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор». Благодаря «Блокадной книге» — впервые заговорил хор. Голосами простых горожан заговорил Ленинград смертной зимы 1941–42 годов. Писатели довольно быстро поняли, что публикация книги столкнется с серьезными трудностями. Слишком отличалась блокадная память и блокадная правда простых людей от пафоса победного героизма, принятого в официальном советском военном дискурсе, от предписанного официозом канона. Судьба книги решалась на Старой площади, в ЦК КПСС...»

1. Как возникла идея этой книги?

— В 2018–2019 годах я много работала в ЦГАЛИ СПб, изучала ту часть фонда Даниила Гранина, в которой находятся материалы, касающиеся создания Граниным и Адамовичем «Блокадной книги». В это время Фонд сохранения и популяризации наследия Д. Гранина, членом правления которого я являюсь, готовил выставку «Люди хотят знать. История создания "Блокадной книги"». Выставка была открыта 6 сентября 2019 года (год столетия Д. Гранина и сорокалетия выхода «Блокадной книги». — Прим. ред.) в Музее политической истории России. Многие посетители говорили о том, что хотели бы держать в руках книгу с документами, представленными на выставке. И вот книга вышла.

2. Почему первая публикация в СССР была именно в «Новом мире»?

— Журнальные публикации главами (перед тем, как выйдет книга) — нормальная практика и тогда, и сейчас. Хотя с «Блокадной книгой» история была особая. Процитирую Д. Гранина: «Когда кончили первую часть, мы попытались напечатать ее в ленинградских журналах. Нам сразу же вернули ее. Даже и объяснять не стали... Поехали в Москву, решили обратиться в лучший журнал того времени — в «Новый мир». Нам помогло то, что главный редактор Сергей Наровчатов был фронтовик и воевал на Ленинградском фронте. Диана Тевекелян ведала прозой. Они прочли и решили взять это, прекрасно понимая, как трудно будет. Действительно, номер с первой частью попал в цензуру, цензура сразу попросила всю рукопись и выдала нам шестьдесят пять изъятий, замечаний, требований... Надо сказать, что с помощью «Нового мира», Дианы Тевекелян, Сергея Наровчатова мы кое-что отстояли, но частично — пришлось смириться».

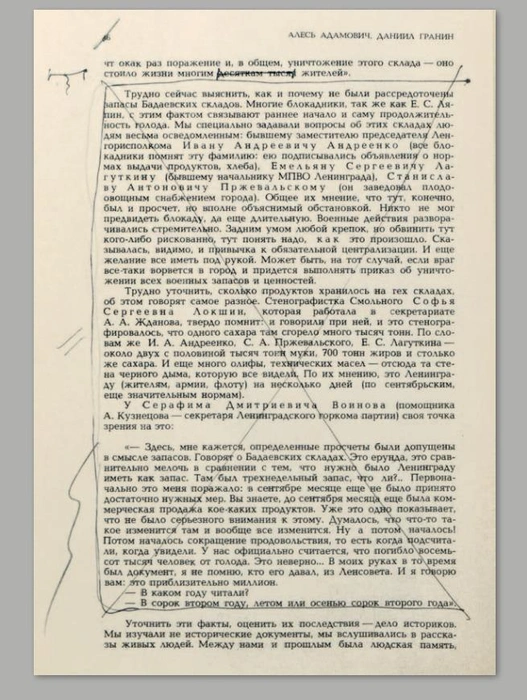

3. Цензура полностью удалила из журнальной вёрстки воспоминания тех, кто имел доступ к информации о количестве продовольствия, сгоревшего во время пожара на Бадаевских складах в сентябре 1941 года. Почему это было нельзя публиковать спустя 30 лет после Победы?

— Потому что эти страницы говорили о просчетах руководства города. Потому что речь шла о жизни и смерти города, в котором осталось два с половиной миллиона людей, более четырехсот тысяч из которых — дети! Лучше цитата. Вот что отметил в записной книжке А. Адамович после разговора с А. С. Болдыревым: «Болдырев Анатолий Сергеевич — сотрудник Косыгина... Крайне медленная, вяло организованная эвакуация в начале (июнь–июль)… (Никто не рассчитывал, что так быстро всё...). И когда спохватились, настоящей твердой службы по эвакуации не было создано....Личное мнение Болдырева: Надежда существовала, что фронт будет прорван... Потому даже в октябре, ноябре не были подготовлены эвакопункты. Не был подготовлен транспорт для эвакуации. Не думали, чтобы сохранить подводников, машинистов, шоферов и т. д. Не готовились всерьез...». И вот эти оставшиеся два с половиной миллиона надо было как-то кормить.

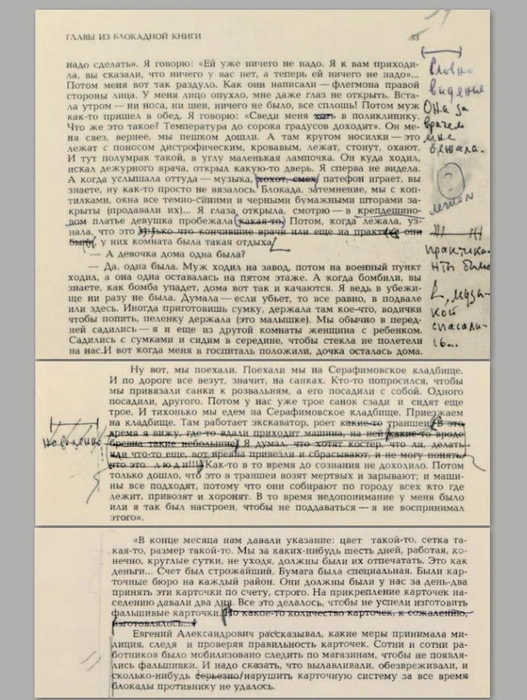

4. Удаление сведений о том, что были те, кто печатал фальшивые карточки на хлеб. Какой в этом смысл, притом что дальше в тексте становится понятно, что «фальшивомонетчиков» «вылавливали, обезвреживали»?

— Ну разве мог советский человек наживаться на чужой беде? Вот цитата из книги министра торговли РСФСР Д. Павлова (с сентября 1941 г. по январь 1942 г. уполномоченный ГКО по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта и населения города): «...Ленинград выдержал столь длительную осаду прежде всего потому, что население, воспитанное на революционных традициях, до последнего вздоха преданное социалистической родине и коммунистической партии, стояло насмерть в защите города... Внимание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства к Ленинграду, забота о его населении служили постоянным источником силы ленинградцев. С первых и до последних дней осады борьбой защитников города руководил Центральный комитет Коммунистической партии». Вот на такой тарабарщине разговаривала власть о блокаде и, шире, о войне. Какие уж тут сведения о подделке карточек…

5. Удалялись даже какие-то общие реплики про количество смертей. Причём из них не было понятно общего масштаба. Цитаты про погибших детей и про регистрацию в день 150 умерших теми, кто вёл учёт. Что не так с этой информацией?

— В нашем издании по понятным причинам (объем) мы приводим только некоторые примеры цензуры. На самом деле упоминания о жертвах рассыпаны по всей книге, и понятно, что гибель от голода — явление массовое. Не без участия того же Павлова в 1970 году был создан секретный документ (он показан в нашей книге), которым предписывалось упоминать в публикациях определенную цифру жертв блокады: 641 803 человека. И не больше! Тогда как историки блокады Ковальчук и Соболев уже в 1960-е годы вывели цифру 800 000. А маршал Жуков в своих мемуарах упоминает миллион жертв. Всё это очень раздражало партэлиту страны. Вернемся к Павлову. Мне кажется, первая фраза из этой цитаты должна войти в анналы и стать мемом: «Ленинградцы умирали, но как? Они отдавали свою жизнь как герои, разящие врага до последнего вздоха. Их смерть призывала живых к неукротимой борьбе».

6. Из рассказа о том, как пытались хоронить в замёрзшей земле был удалён момент, где героиня рассказа опасается оставаться ночевать у женщины с кладбища. «Я тебе ничего не сделаю». Почему это крамола?

— Потому что это прямой намек на каннибализм, который всё же был в городе (в 1990-е годы рассказ об этом был введен в «Блокадную книгу»). А, как мы уже поняли, ленинградцам было задним числом предписано умирать возвышенно, едва ли не с улыбкой на устах. Упоминание о каннибализме говорит не только о чудовищной бесчеловечности нацистского командования по отношению к гражданскому населению Ленинграда, но кое-что и о том, как было организовано спасение горожан властями.

7. Чей рассказ на 96-й страничке? Почему цензура удалила рассказ о том, что те, кто делал поддельные карточки, не ограничивались производством фальшивок, но и были готовы к расправам над теми, кто их мог разоблачить?

— Это рассказ начальника цеха типографии им. Володарского. Подделка продовольственных карточек, вообще-то, серьезное уголовное преступление, особенно в условиях войны. В таком преступлении замешаны как минимум люди, имеющие доступ к государственному учреждению — типографии. Этим «негативным явлениям», разумеется, «не могло быть места».

8. Удалялись воспоминания с расценками. 100 граммов хлеба — 30–40 рублей. Пачка папирос ценой 2 рубля — по 15 рублей. Почему свидетельства о правилах блокадного рынка оказались под запретом?

— Вот удивительный вопрос. Потому что «в СССР спекулянтов не было», а черный рынок был запрещен (но работал исправно). Хлеб был валютой. За хлеб хоронили, за хлеб отдавали последние семейные реликвии и книжные шкафы, полные собраний сочинений классиков. На хлеб меняли другие продукты. Хлеб в блокадном Ленинграде приобрел сакральный смысл. К слову, в июне 1941 года кило хлеба стоило 1 рубль — 1 рубль 10 копеек. На черном рынке в январе-феврале 1942 года — 500 рублей. Это и к вопросу о печатании «левых» карточек…

9. В истории о том, как вывозили детей по Ладоге. Странные вырезки моментов про труд водителей. Там, где про замерзших детей, которые выпадали из ледяных грузовиков, когда на скорости водители налетали на бугры. Минимизация кошмара?

— О, да! На этом страшном рассказе О. Н. Писаренко мы в нашей книге делаем особый акцент. Потому что этот рассказ (как и многие другие «неточности» блокадных людей, на собственной шкуре познавших «ленинградский апокалипсис») отметил в письме Д. Гранину А. С. Болдырев, который отвечал за эвакуацию ленинградцев на Большую землю зимой-весной 1942 года. Это тот самый взгляд на блокаду не изнутри, а, в известном смысле, снаружи: «Соображение всеми уважаемой и, безусловно, правдивой О. Писаренко о том, что дети вылетали из рук матерей, ехавших в машинах, на лед, малодостоверны». Вот поистине когнитивный диссонанс: говорит правду, но при этом — лжёт. Письмо Болдырева полностью приведено в книге. Это письмо авторам книги и письмо И. А. Андреенко (в блокаду зампредседателя Ленгорисполкома, завотделом торговли) — имеют явный оттенок самооправдания…

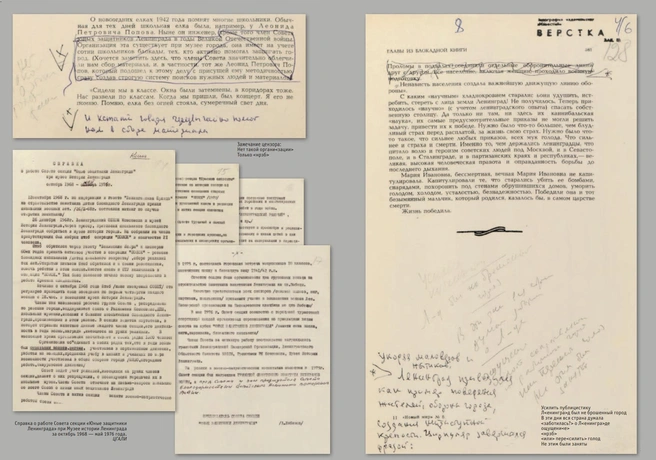

10. Зачем цензура вычёркивала упоминание организации «Совет юных защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»? Именно поэтому вы публикуете документы о работе этой организации?

— Да, именно поэтому. Там карандашные пометы цензора: «Нет такой организации». Это организация общественная, не государственная, и цензор на всякий случай вычеркивает упоминание о ней: мало ли что! Но в архиве Гранина остался документ, подтверждающий наличие этой организации и её большую народную работу.

11. Основные вехи публикаций. Как долго книга шла к своему полному изданию.

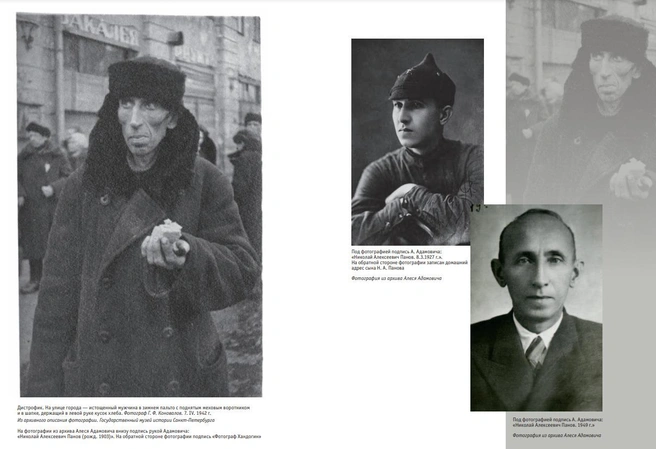

12. Одна из самых известных блокадных фотографий.

— Фотография безымянного блокадника, держащего в руке кусок хлеба, известна всему миру. Эта фотография стала, если так можно сказать, визитной карточкой ленинградской блокады. Имя человека на фотографии было неизвестно. Выжил ли он в блокаду — тоже. Кроме уже знакомой всем фотографии блокадника с хлебом в руке, в книге «Люди хотят знать» впервые названо имя этого человека, а также воспроизводятся еще две его неизвестные ранее фотографии. На первой — Николаю Алексеевичу Панову 24 года. На второй ему — 46 лет. Эта фотография сделана уже после блокады. Обе фотографии сохранились в архиве Алеся Адамовича.

Подготовил Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»