Поделиться

ПоделитьсяВ России стали выявлять случаи заболевания сибирской язвой, хотя, казалось бы, современная медицина давно победила эту заразу. И вот в 2023 году она появилась снова. Сначала несколько заболевших выявили в Чувашии и Подмосковье, и совсем недавно в Туве заболели пять человек, в регионе уже вакцинировали более 150 человек. Все заболевшие ели мясо больной лошади. При этом больные наделали шума, самовольно покинув больницу, медикам пришлось их разыскивать, чтобы вернуть обратно.

Представители Роспотребнадзора при этом не раз подчеркивали, что угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена. Болезнь не передается от человека к человеку и всё же она остается очень опасной.

Наши коллеги из 74.RU рассказывают, как в

Моровая болезнь

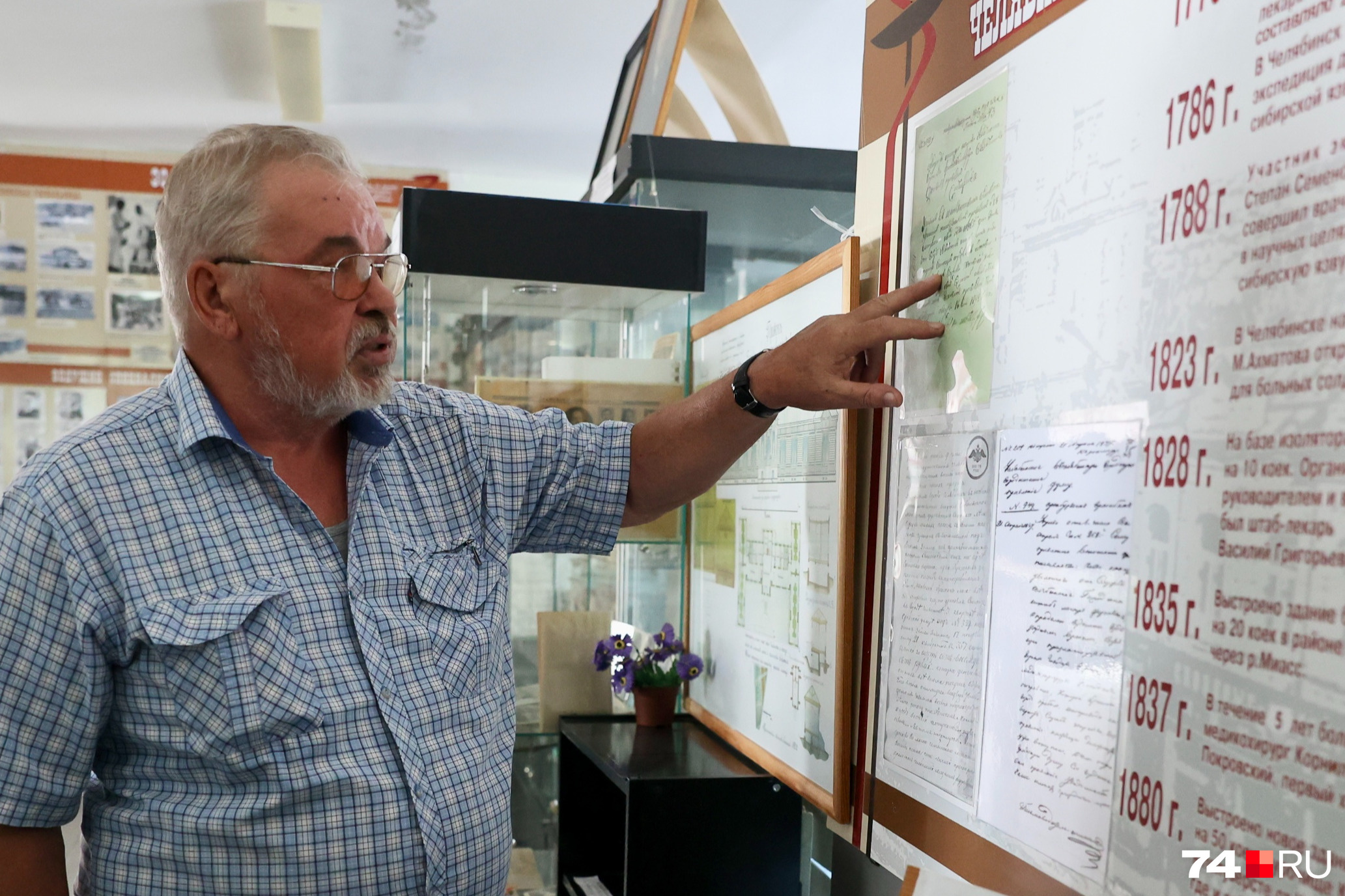

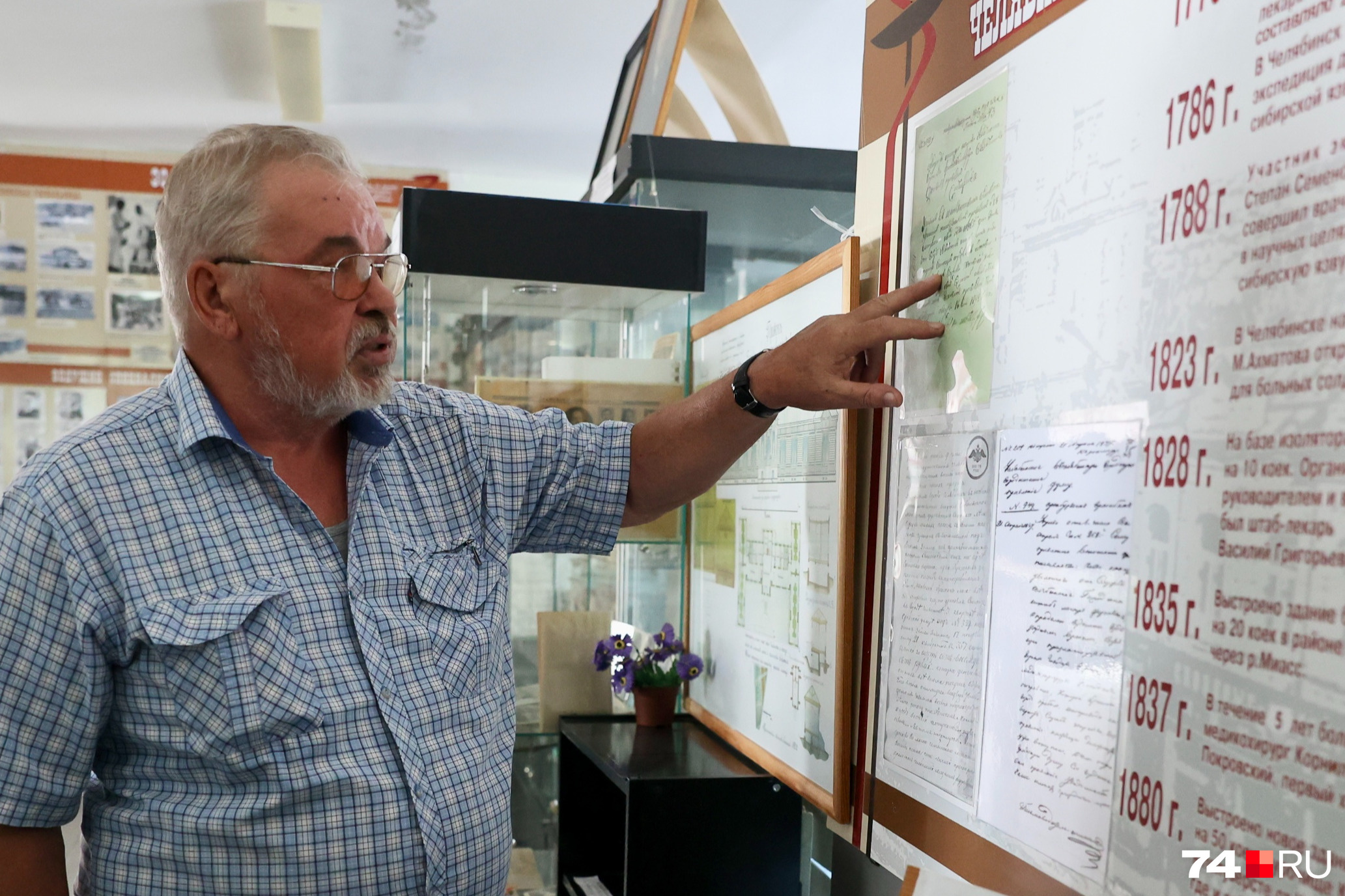

Историю о том, как лекарь Степан Андреевский заразил себя сибирской язвой, много лет изучает Николай Алексеев. Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, руководитель музея медицины. Из архивных документов и воспоминаний современников сложилась история, которая запросто могла бы лечь в основу остросюжетного фильма.

Поделиться

ПоделитьсяВрачей в

— Город тогда был не очень большой. По сути, это была крепость на берегу реки Миасс, где жили порядка полутора — двух тысяч человек, — говорит Николай Алексеев. — С

Поделиться

ПоделитьсяБолезнь распространялась очень быстро, причем одинаково быстро заражались и животные, и люди. Многие, покрывшись язвами и нарывами, умирали в мучениях. Ситуация грозила выйти из-под контроля, и тогда оренбургский губернатор (Челябинск входил в территории Оренбургской губернии) написал о проблеме сенату.

— Губернатор написал, что нужна какая-то помощь, и медицинская коллегия сената решила направить к нам экспедицию врачей, — рассказывает Николай Алексеев. — Решение об отправке экспедиции было принято в

В составе экспедиции было четыре специалиста: Борнеман, Вальтер (оба имели иностранное происхождение, но много лет работали в России), Андреевский и Жуковский.

— Самым старшим из них был Борнеман, ему было уже

Медицинский подвиг

Борнеман и Вальтер уехали из Челябинска через несколько недель, дав молодым специалистам свои рекомендации по лечению и взяв пробы воды для лаборатории, расположенной в Екатеринбурге. А Василий Жуковский и Степан Андреевский задержались в крепости у Миасса надолго.

— Они ездили по всей округе, по населенным пунктам и селам. Изучали болезнь, вскрывали трупы животных, смотрели, какие органы поражены. Они составляли отчеты, разрабатывали меры профилактики, методы лечения, — перечисляет Николай Алексеев.

Поделиться

ПоделитьсяОднако даже спустя два года работы с пациентами метод передачи моровой болезни лекарям до конца не был ясен. Возбудителя смогут обнаружить только значительно позже, а пока рассматривать приходилось разные версии. Одни предполагали, что болезнь надувает ветром, другие считали, что виноваты опасные насекомые. И тогда Степан Андреевский решился на смертельно опасный эксперимент — заразить себя, чтобы проверить гипотезу о причинах болезни и иметь возможность наблюдать все этапы ее течения.

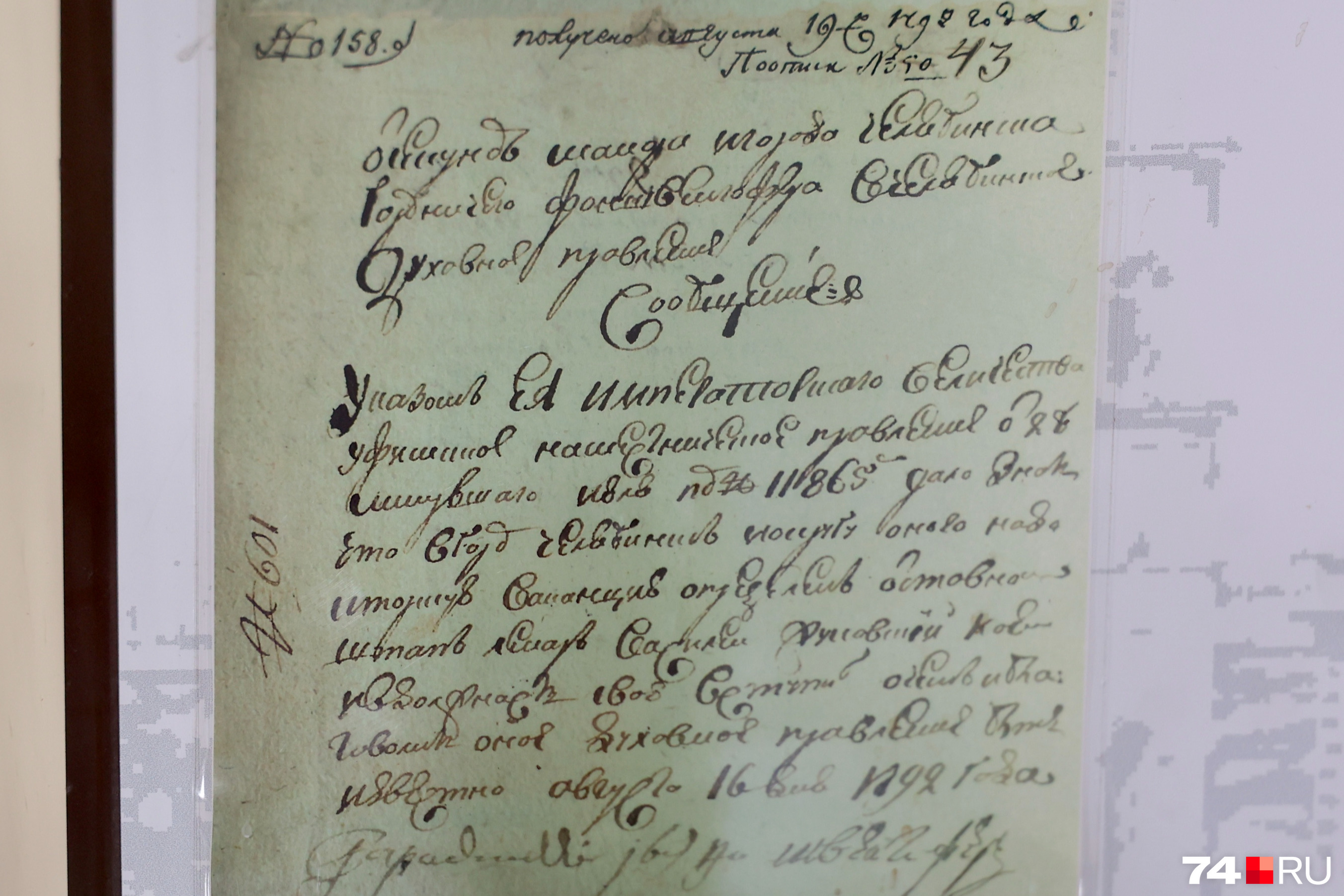

Произошло всё в июле 1788 года. Утром Андреевский сходил в церковь, помолился, а затем в присутствии городничего Ивана фон Швейгофера, судьи Николая Оловянникова и коллеги Василия Жуковского начал процедуру.

— Андреевский взял выделения из язвы больного, смочил шелковую ниточку, сделал себе в области локтя надрез, эту ниточку туда приложил и замотал, — описывает заведующий музеем Николай Алексеев. — Заболел Андреевский достаточно тяжело. Поначалу он сам описывал свое состояние, а когда он уже не мог этого делать, описанием занимался Жуковский. Он же лечил Андреевского, помогал ему выздороветь. Андреевский, конечно, сильно рисковал. Он запросто мог умереть.

Поделиться

ПоделитьсяОднако коллега-лекарь Василий Жуковский не дал умереть Андреевскому.

— Лечили сибирскую язву припарками и примочками, кровопускание было в ходу — понятно, что антибиотиков тогда не было. Разного рода окуривания использовались, — рассказывает Николай Алексеев.

Тогда же появился сам термин «сибирская язва».

— В солдатской среде, кстати, это название существовало и прежде. Почему язва была сибирская? Первые случаи еще в начале

О подвиге узнали не сразу

Слава о медицинском подвиге Андреевского пошла далеко не сразу. Это потом он получил ордена, признание, названный в его честь сквер, а поначалу продолжал трудиться в Челябинске лекарем.

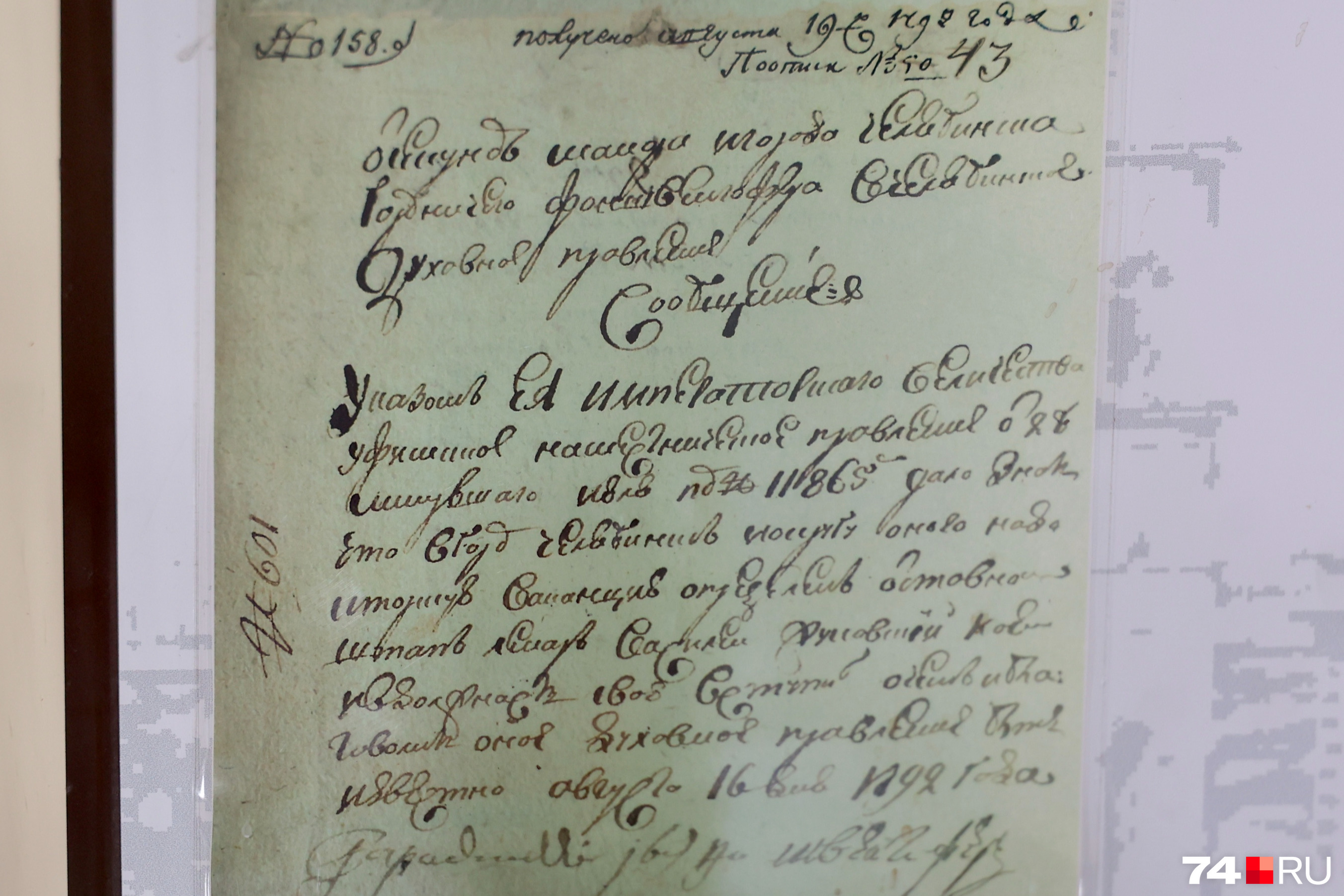

— Андреевский написал отчет, описал технологию самозаражения, отправил в Санкт-Петербург. Отчет был большой, целая книга. Несколько лет он находился в некотором забвении, — объясняет Николай Алексеев. — А когда снова появились массовые случаи сибирской язвы, в том числе на Алтае, начальник Андреевского поднял этот отчет для того чтобы его напечатали и распространили. Поскольку там было расписано, что нужно делать при сибирской язве. И тогда история с самозаражением стала известной. Это был один из первых случаев самозаражения врача инфекционным заболеванием.

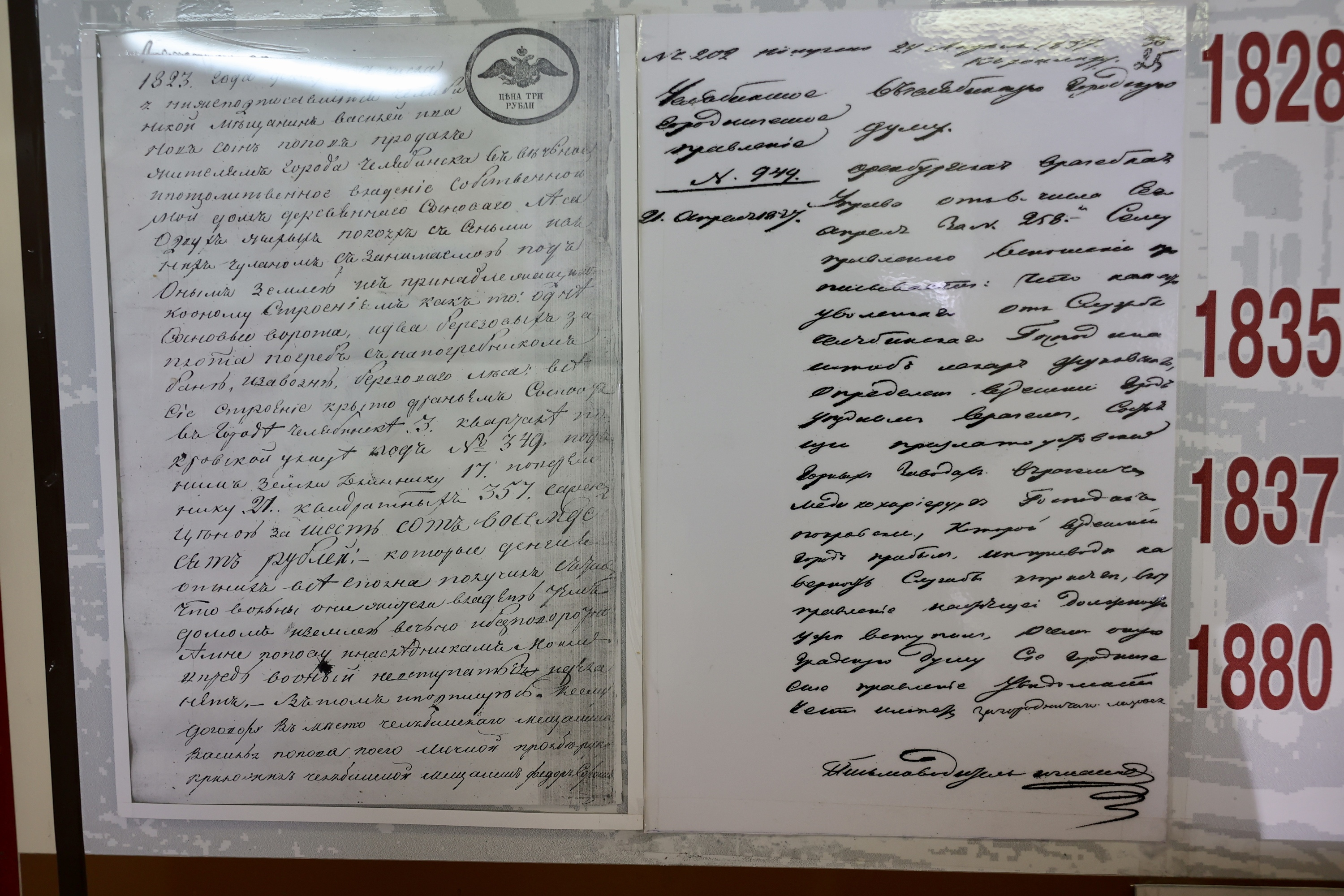

Свой отчет о лечении сибирской язвы направлял и Василий Жуковский, и другие лекари. Впоследствии информация о болезни дополнялась, и сенат выпустил подробные рекомендации.

— Особенно много было рекомендаций по животным. Если лошадь упала, то ее нужно было увезти и закопать на определенную глубину за городом. Сбрую, уздечку сжигали, — рассказывает Алексеев. — Животных, кстати, лечили очень интересно. Если корова заболевала, то ей протыкали висящую кожу под подбородком, вставляли палочку. Происходило нагноение, и считалось, что вместе с гноем болезнь выходит.

Поделиться

ПоделитьсяОсобенно много внимания уделяли профилактике — только она могла помочь быстро купировать распространение болезни.

— Очень подробно было расписано в рекомендациях сената, как нужно было поступать. Тогда впервые появились маски. Тряпочную маску нужно было смочить в дегте. Руки тоже обрабатывали дегтем, — рассказывает заведующий музеем медицины. — Если была павшая скотина, ее нельзя было трогать руками. Тащили баграми в яму, закапывали. Причем учитывали направление ветра — нужно было с подветренной стороны стоять. Очень подробно было всё расписано, в том числе на опыте Андреевского и Жуковского.

Как сложилась жизнь Степана Андреевского

В Челябинске Андреевский проработал три года, затем вернулся в столицу.

— Когда Андреевский уехал в Санкт-Петербург, он работал в Министерстве финансов, в медицинской коллегии [сенате], был одним из первых организаторов медико-хирургической академии Санкт-Петербурга. Более того, он был поначалу финансовым директором этой академии. Затем уехал губернатором в Астрахань, — рассказывает Николай Алексеев. — В Астрахани есть портреты всех губернаторов, но портрета Андреевского не существует. В медико-хирургической академии портрета не существует. Он был очень скромным человеком, больших капиталов не наживал. Когда умер, то оставил жене в наследство только посуду, столовые приборы.

А вот детей у супругов не было, поэтому прямых потомков у Андреевского не осталось.

Поделиться

ПоделитьсяПосле изучения архивов и воспоминаний Николаю Алексееву удалось составить достаточно подробный портрет Андреевского, в том числе о челябинском периоде жизни. Сильно помогли в этом мемуары Григория Винского.

— Винский был военным человеком, который в Санкт-Петербурге оказался причастен к краже денег, и его лишили всех званий, сослали в Оренбургскую губернию. Жил он в Уфе, — рассказывает заведующий музеем медицины. — Андреевский однажды приехал в Уфу знакомиться с доктором Занденом — главным врачом в Оренбургской губернии. Заодно познакомился с Винским, поскольку тот болел. Андреевский предложил Винскому поехать с ним: «Я тебя подлечу».

Средств на путешествие до Челябинска и устройство в новом городе у Винского не было, но ему предложили неожиданную помощь.

— В то время в Уфе был полковник Мансуров — он руководил вторым батальоном, который стоял в округе Челябинска. Мансуров вместе с Андреевским и приехал, — рассказывает Николай Алексеев. — Мансуров предложил Винскому поехать с ними, жить у него. И Винский приехал.

Поделиться

ПоделитьсяВ Челябинске Винский провел три месяца, всё это время его здоровьем занимался лекарь Андреевский.

— Лечил его Андреевский от очень простой русской болезни — алкоголизма. И вылечил, — рассказывает Николай Алексеев. — Винский написал воспоминания о своей ссылке и о знакомстве с Андреевским. Мы оттуда очень много почерпнули. Об Андреевском Винский пишет в самых восторженных тонах: «человеколюбивый», «благодушный», «грамотный врач». До конца жизни они дружили с Андреевским.

Кстати, Андреевский — не настоящая фамилия лекаря.

— Его настоящая фамилия — Прокопович. И у него был брат Яков Семенович, который тоже работал в таможне в наших краях — в Оренбурге, в Троицке. Потом брат уехал к себе на родину, в город Нежин, — рассказывает Николай Алексеев. — Была такая знаменитая Нежинская гимназия, где учился Николай Васильевич Яновский. Туда же поступил сын Якова Семеновича Прокоповича. Они вместе с Яновским учились, стали друзьями до конца жизни. А Яновский — это Гоголь. То есть племянник Андреевского был лучшим другом Гоголя, издавал его книги, занимался его биографией, они вели переписку друг с другом всю жизнь.

Что стало с Василием Жуковским

Василий Жуковский, в отличие от коллеги, из Челябинска так и не уехал. Женился на местной девушке, которая родила от него 16 детей (трое из них умерли во младенчестве), и остался работать лекарем. Ведь нужно же было кому-то лечить челябинцев и следить за сибирской язвой.

— После того как более-менее разобрались с сибирской язвой, Василий Григорьевич Жуковский поступил к полковнику Мансурову лекарем во второй батальон. Прослужил пять лет, получил звание штаб-лекаря, а тогда получить штаб-лекаря можно было, только пройдя военную службу. И в

Поделиться

Поделиться

Поделиться

ПоделитьсяЧерез пять лет работы Жуковский получил новую должность — практически министерскую.

— В

Начав работать во врачебной управе, Жуковский построил себе большой дом с мезонином возле Миасса.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться— Этот дом, кстати, поначалу считался не основным. Основной дом был в глубине. А потом дом с мезонином надстроили, сделали основным, а большой дом в глубине снесли, — рассказывает Николай Алексеев. — За ним еще была большая изба для прислуги. У Жуковского было достаточно много дворовых людей. Как у оператора у него зарплата была 600 рублей в год плюс доплаты за замещение, когда он был врачом в Троицке. И награждали Жуковского нередко. Он был небедный, мог содержать большую семью и дворовых.

Как создавалась первая больница в Челябинске

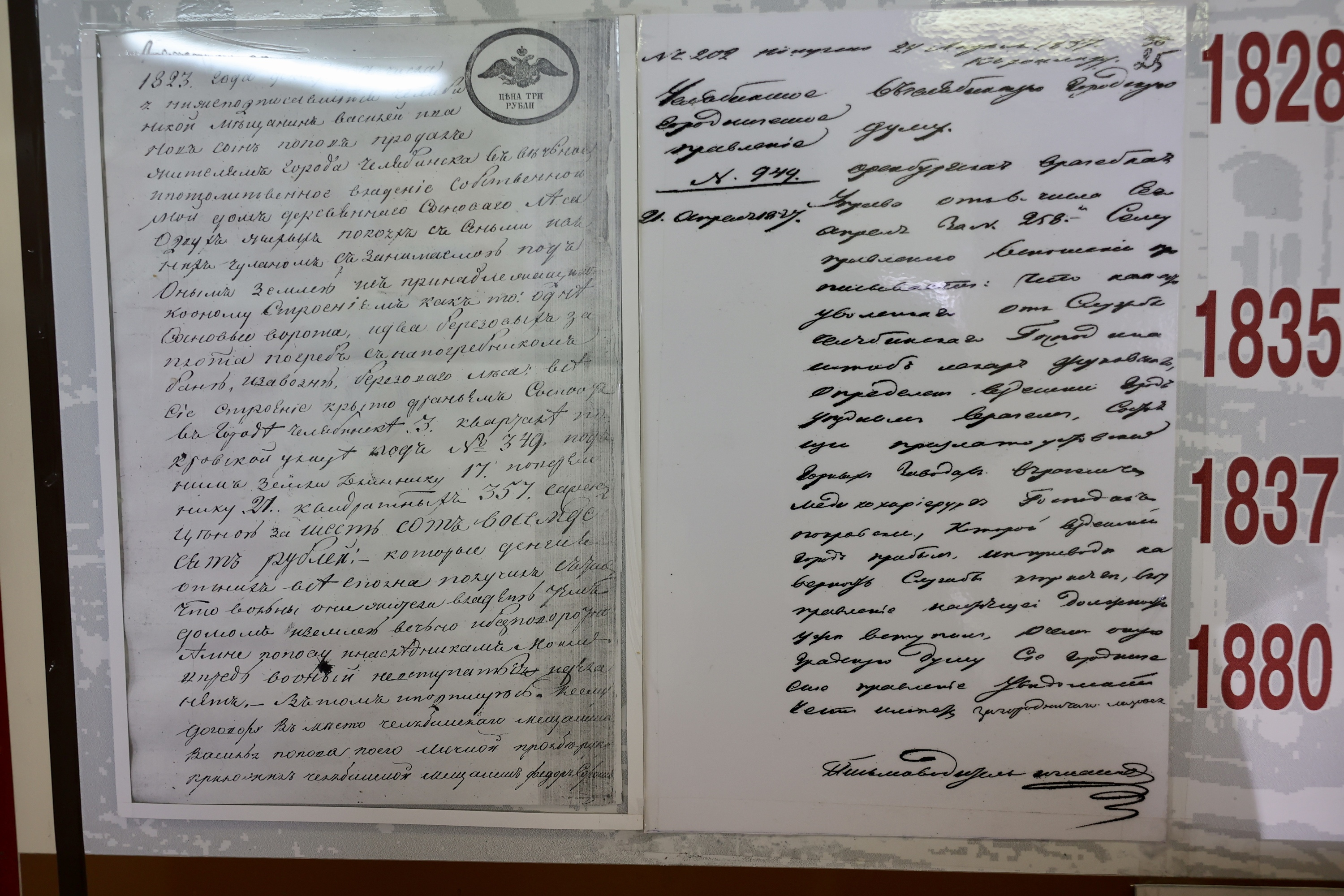

Жуковскому и его семье Челябинск во многом обязан появлением настоящей больницы. Именно он в

— Правда дума не согласилась. Он просил

Новую больницу построили в центре — на том месте, где сейчас стоит памятник Прокофьеву, напротив филармонии.

Поделиться

ПоделитьсяАктивно помогал строительству и сын Василия Жуковского.

— Николай Васильевич Жуковский получил домашнее образование. Отец учил его самостоятельно, даже пытался лекарским учеником пристроить возле себя, но, видно, не лежала душа. И Николай Васильевич начал выполнять административно-гражданскую работу, — рассказывает Николай Алексеев. — В конечном итоге он стал губернатором Оренбургской губернии в

Сенатором был и второй сын Жуковского — Григорий Васильевич.

— Он получил уже не домашнее обучение, а военное образование. Стал сначала атаманом оренбургского казачьего войска, генералом. Участвовал в подавлении польского восстания, получил ранение в руку и приехал в Челябинск к отцу, выздоравливал, — рассказывает заведующий музеем медицины. — Затем участвовал в Крымской войне и по ее окончании был назначен губернатором Таврической губернии, то есть Крыма. Больше

Поделиться

ПоделитьсяТретий сын Жуковского — Иван Васильевич — из Челябинска по примеру отца не уезжал.

— Иван Васильевич был городничим в Челябинске, чиновником по особым поручениям при губернаторе Оренбургской области, помогал отцу, — рассказывает Николай Алексеев.

Василий Жуковский работал в больнице до

Поделиться

Поделиться— Василий Григорьевич на тот момент — на начало

Заведующий музеем медицины сейчас занимается поиском потомков челябинского лекаря.

— Пять дочерей Жуковского выходили замуж в Челябинске, потом некоторые уехали. Я пока дошел до

Поделиться

ПоделитьсяИменем Степана Андреевского назвали сквер в центре Челябинска, где установлен памятник врачам, спасающим пациентов с ковидом.